Biodiversidad en la práctica

- Published in Biblioteca

Biodiversidad en la práctica

|

Editor

Germán I. Andrade

Gestor editorial

Camilo Angulo

|

La revista virtual Biodiversidad en la práctica - Documentos de trabajo del Instituto Humboldt publica trabajos de carácter técnico o científico de investigaciones en curso y en etapa temprana, relacionados con la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en el contexto de la misión institucional. Estos documentos, resultado de actividades de apropiación social y de circulación de conocimiento especializado, son parte fundamental del cumplimiento evaluable de los planes individuales de trabajo de los investigadores del Instituto. Además, permite a los autores (investigadores del Instituto o consultores invitados), compartir ideas acerca de un tema específico, como proceso previo a la publicación de un artículo en una revista científica o cualquier otro medio de comunicación de la ciencia. Este tipo de documentos son la base para otros relacionados, y suelen ser consultados y citados por la comunidad científica. Antes de su publicación los documentos son sometidos a un proceso de revisión por pares (internos o externos), mediante el cual los autores reciben sugerencias y recomendaciones de ajustes previos a la presentación formal del trabajo a la comunidad científica. Se sugiere que para la elaboración del documento se haga para comenzar un planteamiento de la premisa principal, luego la recolección de información y la construcción de la línea base (o estado del arte), después formulación de los objetivos, el desarrollo de la temática, la definición de las conlusiones y recomendaciones, y finalmente, la redacción del documento. |

Metodologías y herramientas

Contribuciones al conocimiento

Artículos de revisión

Documentos de reflexión

Metodologías y herramientas

Documentos de reflexión

|

Reflexiones sobre transiciones ganaderas bovinas en Colombia, desafíos y oportunidades.Clarita Bustamante Zamudio, Laura Rojas-Salazar

|

Contribuciones al conocimiento

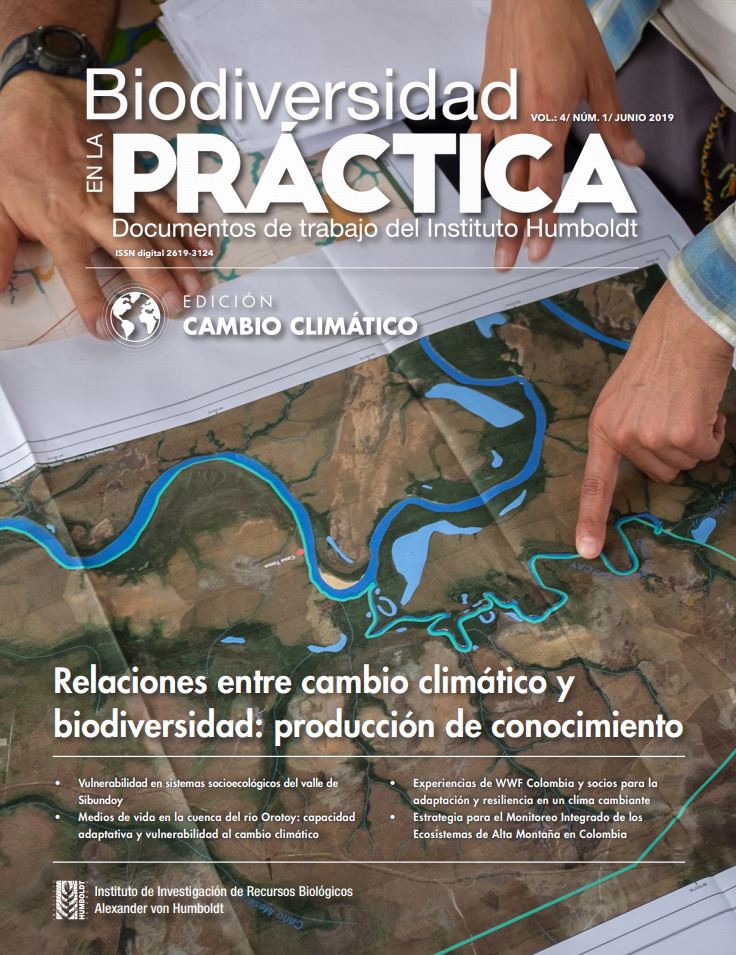

En Biodiversidad en la Práctica volumen 2, número 1 se presentan los lineamientos y principios básicos para el establecimiento de un programa de monitoreo de la biodiversidad en Colombia, con el fin de garantizar la permanencia de este monitoreo a largo plazo. También se analizan las tres líneas de investigación que se han venido liderando desde 2013 hasta 2015 con el objetivo de fomentar la investigación, el monitoreo a largo plazo y un manejo integral del bosque seco en Colombia. En cuanto al tema de humedales se propone la seguridad territorial como una herramienta para el análisis, la zonificación y la gestión participativa de humedales, con el objeto de convertirlos en territorios seguros en sí mismos y también para comprender su función estratégica. De igual forma, se hacen aportes para una visión integral de las dinámicas territoriales de la alta montaña colombiana, su estado y las tendencias de cambio. Y finalmente se realiza un análisis de la producción bibliográfica en Colombia sobre la conservación de biodiversidad para el período de 1993 -2013 en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (ENCP).

Contribuciones al Conocimiento

|

Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (ENCP) en Colombia: análisis de la producción bibliográfica en el período 1993-2013

|

Documentos de reflexión

Metodologías y herramientas

Artículos de revisión

| Marco conceptual para el monitoreo de la biodiversidad en Colombia. Martha Isabel Vallejo, Diana Isabel Gómez. |

Contribuciones al Conocimiento

Estado del conocimiento

Documentos de reflexión

Documentos de reflexión

Análisis profundo de algún tema en particular respondiendo a un interrogante o respaldando una premisa mediante argumentación sustentada.

Contribuciones al conocimiento

Contienen aportes significativos a un área determinada del conocimiento, con elementos de discusión y validación, que tienen como propósito el intercambio técnico y científico de ideas para recibir retroalimentación, previa a su presentación formal ante la comunidad científica.

Artículos de revisión

Artículos de revisión

Comprenden estudios detallados y críticos, no necesariamente originales, que compilan y sintetizan analíticamente información relevante y disponible de temas específicos en relación con su aporte a la discusión en un área determinada.

Metodologías y herramientas

Presentan procedimientos, nuevos o en desarrollo, acerca de cómo llevar a cabo una actividad mediante la aplicación de métodos, materiales o instrumentos con el fin de aportar información concisa de referencia sobre un área particular del conocimiento.

El proceso editorial contiene los pasos necesarios para lograr la publicación de un artículo en la revista Biodiversidad en la Práctica (BEP). Lo primero que se debe hacer es seleccionar el tema y elegir el tipo de documento (Contribuciones al conocimiento, artículos de Revisión, artículos de Reflexión o Metodologías y herramientas), luego plantear una premisa, desarrollar la temática y finalmente proceder a la redacción.

- Cuando el artículo está finalizado debe pasar por:

- - Revisión y aprobación del cómite editorial

- - Revisión por evaluadores pares (internos o externos).

- - Incorporación de ajustes sugeridos por los evaluadores pares.

- - Presentación del documento final.

- - Revisión y corrección de estilo y ortografía por parte del comité editorial.

- - Diseño del artículo.

- - Aprobación del artículo diseñado.

- - Publicación del documento.

Para presentar el documento de trabajo se debe tener en cuenta el formato y las características físicas de los artículos de BEP.

Toda la información para someter el artículo a la revista y el proceso de evaluación, lo encuentra haciendo clic aquí: Portal Revistas Humboldt

Derechos de autor

Tener claros los derechos de autor es importante dentro del proceso de sometimiento de los artículos a BEP. Es necesario tener en cuenta que el envío de un manuscrito implica la declaración explícita por parte de los autores de que este no ha sido previamente publicado, ni aceptado para su publicación en otra revista u otro órgano de difusión científica. Todas las contribuciones son de la entera responsabilidad de sus autores y no del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, de la revista o sus editores. Toda la información sobre este tema lo encuentra haciendo clic aquí: Información derechos de autor